塑胶外壳定制厂家浅谈试模的次数怎么控制?

来源: 大银 发布日期 2025-09-02 15:53:43

试模作为

塑胶外壳定制厂家的关键验证环节,其次数过多将直接推高模具开发成本(单次试模成本含材料、设备、人工约数千元至数万元),还可能因反复调试导致模具型腔磨损、配合精度下降,进而影响最终产品质量与批量生产效率。因此,如何科学管控试模次数,成为模具企业提升竞争力的核心课题之一。

一、试模次数的合理管控区间

试模次数并非固定阈值,而是受模具复杂度、企业技术储备、项目需求等多因素影响的动态范围。在模具设计合规、工艺方案适配且企业具备成熟技术能力(如模流仿真、精密加工)的前提下,试模次数应严格控制在3-5次以内:简易单腔模具(如瓶盖模具)可压缩至2-3次,复杂多腔模具(如汽车仪表盘模具)或含侧抽芯/嵌件结构的模具,可放宽至4-5次。这一区间是基于行业实践数据,综合平衡开发周期、成本与质量风险得出的最优范围。

二、试模次数可控的核心前提

(一)模具设计的前置验证

设计阶段的严谨性是减少试模次数的根本。需通过“双审核+一仿真”体系把控:首先开展DFM(可制造性设计)分析,重点核查拔模斜度、壁厚梯度、浇口布局等是否符合成型规律;其次进行结构审核,确保滑块/斜顶等机构运动无干涉、冷却水路与型腔贴合度≥90%;最后通过Moldflow模流仿真,模拟填充、保压、冷却全过程,提前预判缩痕、熔接线等缺陷,将设计隐患消除率提升至80%以上。

(二)工艺与设备的精准匹配

工艺选择需与产品特性深度适配:根据材料流动性(如PC的熔体流动速率MFR10-20g/10min)确定注射速率,依据制品尺寸精度选择锁模力(锁模力计算偏差≤5%);同时确保注塑机参数匹配——吨位偏差≤10%、螺杆长径比适配材料(如工程塑料需L/D=28-30),避免因设备与工艺不匹配导致试模反复。

(三)材料特性的充分掌握

试模前需对材料进行全参数验证:包括干燥条件(如PA66需100-110℃干燥4-6小时,含水率≤0.1%)、熔融温度范围、收缩率(如PP的成型收缩率1.5%-2.5%)等,避免因材料预处理不当或特性误判引发缺料、飞边等试模失败。

三、试模全流程的优化技巧

(一)试模前的精细化准备

设备调试需达到“三精准”:模具预热温度偏差≤5℃、料筒分段温度控制精度±2℃、顶出机构行程误差≤0.1mm;同时备好缺陷检测工具(如20倍放大镜、三坐标测量仪),确保试模时可即时验证关键尺寸与外观质量。

(二)试模中的动态管控

试模过程中需实时采集关键数据:注射压力曲线、保压切换点、冷却时间与制品温度变化,针对出现的缺陷(如飞边对应锁模力不足、缩痕对应保压时间不够)进行即时微调,避免盲目试模。

(三)试模后的系统化复盘

建立“缺陷-原因-解决方案”归因矩阵:例如熔接线问题需区分是浇口位置不当还是注射速度不足,通过数据对比确定优化方向;同时将试模参数归档,形成同类产品的工艺数据库,为后续项目提供参考。

四、新技术驱动下的试模次数压缩

前沿技术的应用大幅降低试模依赖:3D打印技术可快速制作SLM金属随形冷却镶件、SLA树脂模具原型,实现“快速验证-即时修改”,将模具结构验证周期缩短50%;模流仿真升级技术(如Moldflow的3D时序耦合模拟)可精准预测多腔模具的填充不平衡问题,将试模风险提前识别率提升60%以上;数字孪生技术则能构建注塑机-模具-工艺的虚拟试模场景,在物理试模前完成80%以上的参数优化。

五、总结:全流程协同实现试模管控

注塑模具试模次数的控制绝非单一环节的优化,而是涵盖“设计验证-工艺匹配-试模执行-技术赋能”的全流程协同工程。只有将每个环节的标准化、精细化落到实处,才能将试模次数稳定控制在3-5次的合理区间,最终实现模具开发成本降低20%-30%、批量生产良率提升至99%以上,助力企业在精密制造竞争中构建核心优势。

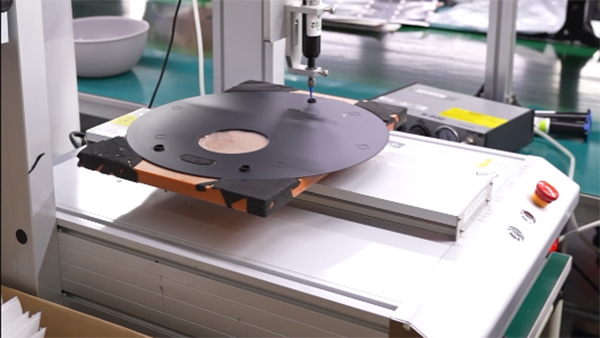

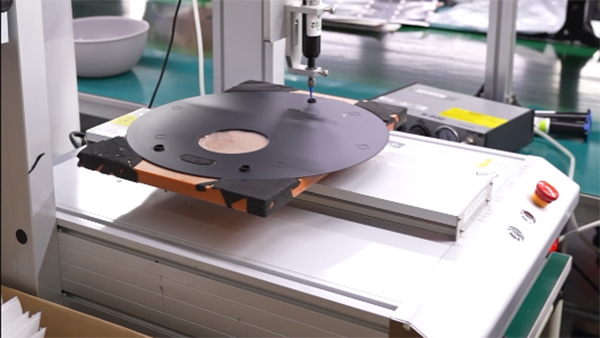

大银塑胶制品有限公司是一家致力于产品研发设计、制造与销售服务的高新技术企业,提供一站式解决方案的制造商。公司成立于1989年,专精于开模、注塑、后加工及电子组装等相关制程。除代工服务外并研发自有产品可供客户直接

模具贴牌定制生产,拥有50000平方米的生产基地,30年模具开发经验,50多位研发人员,100多台注塑机。